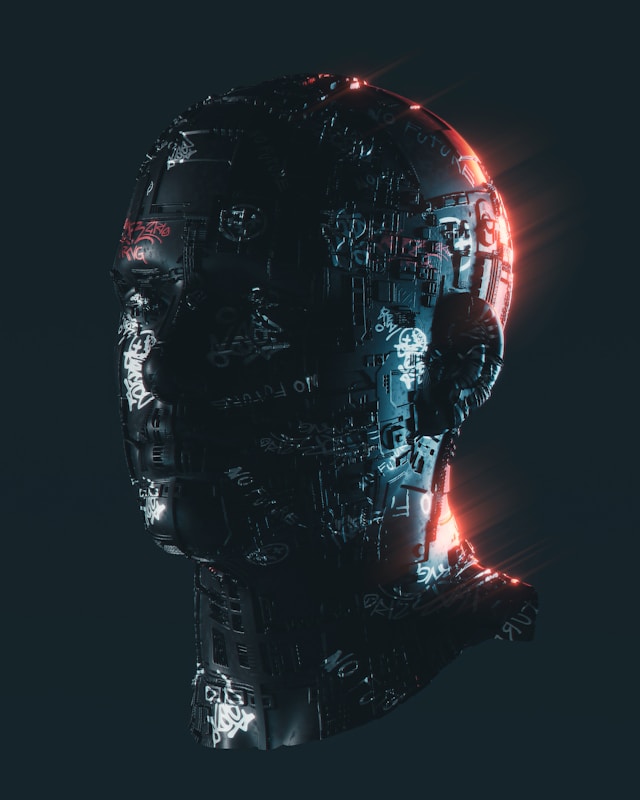

目に見えないAIコンテンツに囲まれた現代

ChatGPTをはじめとする生成AI技術の急速な普及により、私たちの身の回りには人間が作成したコンテンツとAIが生成したコンテンツが混在するようになりました。ニュース記事、ブログ投稿、画像、動画、音声まで、あらゆる形式のコンテンツがAIによって生成される時代になっています。

この変化は多くのメリットをもたらしています。コンテンツ制作の効率化、創作活動の支援、言語の壁を越えたコミュニケーションなど、AI技術は私たちの生活を豊かにする可能性を持っています。一方で、偽情報の拡散、著作権の問題、人間の創造性への影響など、新たな課題も生まれています。

特に深刻なのは、AI生成コンテンツの品質が人間のものと区別がつかないレベルまで向上していることです。悪意のある利用者によって作成された偽のニュース記事、フェイク画像、なりすまし音声などが、真実の情報と混在して流通している現状があります。

重要なのは、AI技術を恐れるのではなく、適切に識別し、活用する能力を身につけることです。今回は、AI生成コンテンツを見分けるための実践的なスキルと、健全な情報環境を維持するための方法をご紹介します。

AI生成コンテンツの特徴と見分けるポイント

まず、AI生成コンテンツにはどのような特徴があり、どのような点に注意すれば識別できるかを理解しましょう。

テキストコンテンツの特徴

文体の均一性

AI生成の文章は、全体を通じて文体や表現が均一になりがちです。人間の文章では、感情の変化や疲労によって文体に微細な変化が現れますが、AIの文章はこうした「人間らしい不整合」が少ない傾向があります。

表面的な一般論

AI生成の文章は、深い専門知識や個人的な体験に基づく独自の洞察よりも、一般的で表面的な内容になりがちです。具体的なエピソードや詳細な事例が不足している場合は注意が必要です。

論理構造の特徴

AIは論理的で構造化された文章を得意としますが、人間特有の直感的な飛躍や感情的な表現が不足することがあります。あまりにも整然とした構成や、機械的な論理展開は AI生成の可能性を示唆します。

事実関係の曖昧さ

AIは学習データに基づいて文章を生成するため、最新の情報や具体的な数値データについて曖昧な表現を使用することがあります。「最近の研究によると」「多くの専門家が」といった抽象的な引用が多用されている場合は注意深く検証しましょう。

画像・動画コンテンツの特徴

不自然な質感や影

AI生成画像では、光源と影の関係が不自然だったり、材質の質感が現実的でなかったりする場合があります。特に人物画像では、肌の質感や髪の毛の表現に違和感があることが多いです。

細部の矛盾

全体的には自然に見えても、細部を注意深く観察すると矛盾や不自然な要素が見つかることがあります。背景の建物の構造、手の指の数、アクセサリーの形状などに注目してみましょう。

顔の合成痕跡

AI生成の人物画像では、顔の左右の非対称性が極端だったり、瞳孔の大きさが違ったり、歯の配列が不自然だったりする場合があります。

動画の不自然な動き

AI生成動画では、人物の動きが滑らかでなかったり、背景との整合性がとれていなかったりすることがあります。特に話している人物の口の動きと音声の同期に注目すると、違和感を発見できる場合があります。

音声コンテンツの特徴

感情表現の単調さ

AI生成音声は、技術的には自然に聞こえますが、感情の込め方や抑揚のつけ方が機械的になりがちです。長時間聞いていると、人間らしい感情の変化が感じられないことがあります。

呼吸音や間の不自然さ

人間の自然な話し方には、息継ぎや言い淀み、考える間などが含まれますが、AI生成音声ではこれらが不足しているか、逆に不自然に挿入されている場合があります。

技術的な検証方法

AI生成コンテンツを識別するための技術的な手法をご紹介します。

専用検証ツールの活用

AI検出ツール

GPTZero、Originality.ai、Content at Scaleなど、AI生成テキストを検出するための専用ツールが開発されています。ただし、これらのツールも完璧ではないため、参考程度に活用することが重要です。

逆画像検索

Google画像検索やTinEyeなどの逆画像検索ツールを使用して、画像の出典や類似画像を調べることで、AI生成画像や加工画像を発見できる場合があります。

メタデータの確認

画像や音声ファイルのメタデータ(EXIF情報など)を確認することで、作成に使用されたソフトウェアや加工の痕跡を発見できることがあります。

クロスチェックによる検証

複数ソースでの確認

重要な情報については、複数の独立したソースで確認することが基本です。一つのソースだけでなく、異なる視点や立場からの報告を比較検討しましょう。

専門家の意見

専門的な内容については、該当分野の専門家や権威ある機関の見解を確認することが重要です。SNSでの拡散情報よりも、査読済みの研究や公式発表を優先しましょう。

時系列の確認

情報の発表時期や更新履歴を確認することで、情報の新しさや信頼性を判断できます。古い情報が最新情報として拡散されている場合もあるため、注意が必要です。

情報の信頼性を判断する総合的アプローチ

AI生成コンテンツの識別だけでなく、情報全般の信頼性を判断するための包括的な方法をご紹介します。

情報源の評価

発信者の権威性

情報を発信している個人や組織の専門性、実績、信頼性を評価します。学術機関、政府機関、実績のあるジャーナリストなどからの情報は、一般的により信頼性が高いと考えられます。

透明性の確認

情報源が明確に示されているか、引用や参考文献が適切に記載されているかを確認します。匿名の情報や出典不明の数値データには特に注意が必要です。

利害関係の考慮

情報発信者に特定の利害関係がある場合、内容にバイアスが含まれている可能性があります。企業の宣伝、政治的な主張、商品の販売などの目的がある情報は、客観性を慎重に評価しましょう。

内容の論理性チェック

主張と根拠の整合性

主張されている内容と、それを支える根拠や証拠が論理的に整合しているかを確認します。根拠が不十分だったり、主張と根拠の間に論理的な飛躍があったりする場合は注意が必要です。

バランスの取れた視点

複雑な問題について、一面的な見方だけでなく、多角的な視点から検討されているかを確認します。あまりにも断定的で、反対意見や限界について言及されていない情報は疑ってかかる必要があります。

数値データの妥当性

統計データや数値情報については、サンプルサイズ、調査方法、調査時期などの詳細が適切に示されているかを確認します。都合の良い数字だけが取り上げられている可能性も考慮しましょう。

実践的な検証ワークフロー

日常的に情報の真偽を判定するための効率的なワークフローをご紹介します。

第一段階:初期スクリーニング

直感的な違和感チェック

まず、情報に接した時の直感的な印象を大切にしましょう。「何か変だな」「話がうますぎる」「感情的すぎる」といった違和感は、詳細な検証を行う重要なサインです。

基本情報の確認

発信者、発信日時、情報源などの基本情報を素早く確認します。これらの情報が不明確或いは曖昧な場合は、より慎重な検証が必要です。

第二段階:詳細検証

クロスリファレンス

他の信頼できるソースで同様の情報が報告されているかを確認します。複数の独立したソースで同じ情報が確認できれば、信頼性が高いと判断できます。

専門性の確認

技術的、医療的、法的な内容については、該当分野の専門機関や専門家の見解を確認します。一般メディアの報道だけでなく、専門誌や学術論文も参照しましょう。

第三段階:最終判断

リスクアセスメント

情報を信じて行動した場合のリスクと、信じなかった場合のリスクを比較検討します。重要な意思決定に関わる情報については、より慎重な検証を行います。

保留の選択肢

確証が得られない場合は、判断を保留することも重要な選択肢です。不確実な情報に基づいて行動するよりも、より確実な情報が得られるまで待つことが賢明な場合もあります。

デジタル時代の情報リテラシー教育

AI時代の情報リテラシーを向上させるための継続的な学習方法をご紹介します。

批判的思考スキルの向上

多角的視点の習慣

一つの情報に接した時に、自動的に「他の見方はないか」「反対意見はどうか」「別の可能性はないか」と考える習慣を身につけましょう。

論理的思考の練習

前提と結論の関係、因果関係と相関関係の区別、統計的な推論の妥当性など、論理的思考の基本スキルを継続的に練習します。

技術的知識の習得

AI技術の基本理解

AIがどのような仕組みで動作し、何が得意で何が苦手かを理解することで、AI生成コンテンツの特徴や限界を把握できます。専門的な知識は不要ですが、基本的な概念は理解しておきましょう。

デジタルツールの活用

ファクトチェックサイト、検証ツール、逆検索機能など、情報検証に役立つデジタルツールの使い方を習得し、日常的に活用する習慣を作りましょう。

情報収集の多様化

情報源の分散

特定のメディアやプラットフォームだけに依存せず、多様な情報源から情報を収集する習慣を作ります。左右の政治的立場、国内外の視点、専門と一般の観点など、様々な角度からの情報に触れることが重要です。

一次情報の重視

又聞きや要約された情報よりも、可能な限り一次情報(原論文、公式発表、当事者の証言など)に直接アクセスする習慣を身につけましょう。

よくあるAI生成コンテンツのパターン

実際にAI生成コンテンツでよく見られるパターンを知ることで、識別精度を高めることができます。

偽ニュース記事

特徴:センセーショナルなタイトル、感情に訴える内容、具体的な詳細の不足、引用元の曖昧さ

対策:元のニュースソースの確認、他メディアでの報道状況の調査、公式発表との照合

フェイク画像・動画

特徴:不自然な画質の変化、背景との整合性の問題、影や反射の矛盾、人物の表情や動きの不自然さ

対策:逆画像検索、メタデータの確認、専門的な画像解析ツールの使用

偽装レビューや証言

特徴:過度に肯定的または否定的な内容、具体性の不足、類似した表現の繰り返し、投稿者情報の不自然さ

対策:投稿者の履歴確認、複数プラットフォームでの評価比較、具体的な使用体験の詳細度チェック

なりすまし専門家意見

特徴:権威的な肩書きの主張、専門用語の不適切な使用、査読済み研究への言及の不足、他の専門家との意見の乖離

対策:専門家の実在性確認、専門機関での所属確認、過去の発言や研究との整合性チェック

組織レベルでの情報管理

個人だけでなく、組織としても健全な情報環境を維持するための取り組みが重要です。

情報ガバナンスの確立

情報源の認定

組織として信頼できる情報源のリストを作成し、重要な意思決定には認定された情報源を優先的に使用するルールを設けます。

検証プロセスの標準化

重要な情報の検証手順を標準化し、複数の担当者による確認体制を構築します。特に外部発信や意思決定に関わる情報については、厳格な検証プロセスを経ることが重要です。

教育と啓発

リテラシー研修

従業員に対して定期的な情報リテラシー研修を実施し、AI生成コンテンツの識別方法や情報検証スキルを向上させます。

事例共有

実際に遭遇したAI生成コンテンツや偽情報の事例を組織内で共有し、集合知として対応力を向上させます。

建設的なAI活用との両立

AI生成コンテンツを警戒することと、AI技術を建設的に活用することは両立可能です。

透明性のあるAI活用

生成プロセスの明示

AIを活用してコンテンツを作成する場合は、その旨を明確に示し、どの部分がAI生成で、どの部分が人間による編集かを透明化します。

品質管理の徹底

AI生成コンテンツを使用する場合も、人間による最終的な確認と責任を明確にし、品質と正確性を保証する体制を整えます。

協働モデルの構築

AI支援による効率化

下書き作成、アイデア出し、データ分析などの支援業務にAIを活用し、人間はより創造的で戦略的な業務に集中する協働モデルを構築します。

人間の判断の重視

最終的な意思決定、倫理的な判断、感情的な配慮などは必ず人間が行い、AIは情報提供や作業効率化の役割に徹します。

未来の情報環境への準備

AI技術の進歩に伴い、情報環境はさらに複雑になることが予想されます。

技術的な対応策

ブロックチェーン認証

情報の作成者や作成日時を技術的に保証するブロックチェーン技術の活用が進むと予想されます。こうした技術的な認証システムの理解と活用方法を学んでおくことが重要です。

AI透かし技術

AI生成コンテンツに自動的に埋め込まれる透かし技術の普及により、識別がより容易になる可能性があります。これらの技術の動向を把握しておきましょう。

社会的な取り組み

業界標準の確立

メディア業界、教育業界、広告業界などで、AI生成コンテンツの取り扱いに関する標準的なガイドラインが確立されつつあります。これらの動向を注視し、適切な対応を準備することが重要です。

法的規制の動向

AI生成コンテンツに関する法的規制や表示義務などの制度化が各国で検討されています。これらの法的動向を理解し、コンプライアンス対応を準備しておくことが必要です。

個人でできる日常的な実践

情報リテラシーを日常的に向上させるための具体的な実践方法をご紹介します。

習慣的な検証行動

3ソースルール

重要な情報については、最低3つの独立したソースで確認してから信頼する習慣を作ります。特にSNSで拡散されている情報については、このルールを徹底しましょう。

24時間ルール

感情的な反応を誘う情報については、24時間待ってから拡散や行動を起こすルールを設けます。時間を置くことで冷静な判断ができるようになります。

継続的な学習

技術動向の追跡

AI技術の進歩や新しい検証手法について、定期的に情報収集を行います。技術の進歩は早いため、継続的な学習が不可欠です。

事例研究

実際に起きたAI生成コンテンツによる問題や、成功した検証事例を学習することで、実践的なスキルを向上させます。

まとめ

AI生成コンテンツが日常的に存在する現代において、適切な識別スキルと情報リテラシーは必須の能力となっています。しかし、これは AI技術を拒絶することではなく、技術と人間の知恵を組み合わせて、より良い情報環境を構築することを意味します。

重要なのは、完璧な識別を目指すのではなく、継続的に学習し、改善していく姿勢です。技術は日々進歩しており、新しい課題も次々と現れますが、基本的な批判的思考スキルと検証習慣を身につけることで、変化に対応していくことができます。

AI生成コンテンツを適切に識別し、建設的に活用する能力は、個人の情報リテラシー向上だけでなく、社会全体の健全な情報環境の維持にも貢献します。一人一人が責任を持って情報に接することで、より信頼性の高い情報社会を築いていくことができるでしょう。

今日から始められる小さな検証習慣を積み重ね、AI時代の情報社会を賢く生き抜くスキルを身につけていきましょう。正確な情報に基づいた判断ができることで、より良い人生の選択ができるようになるはずです。