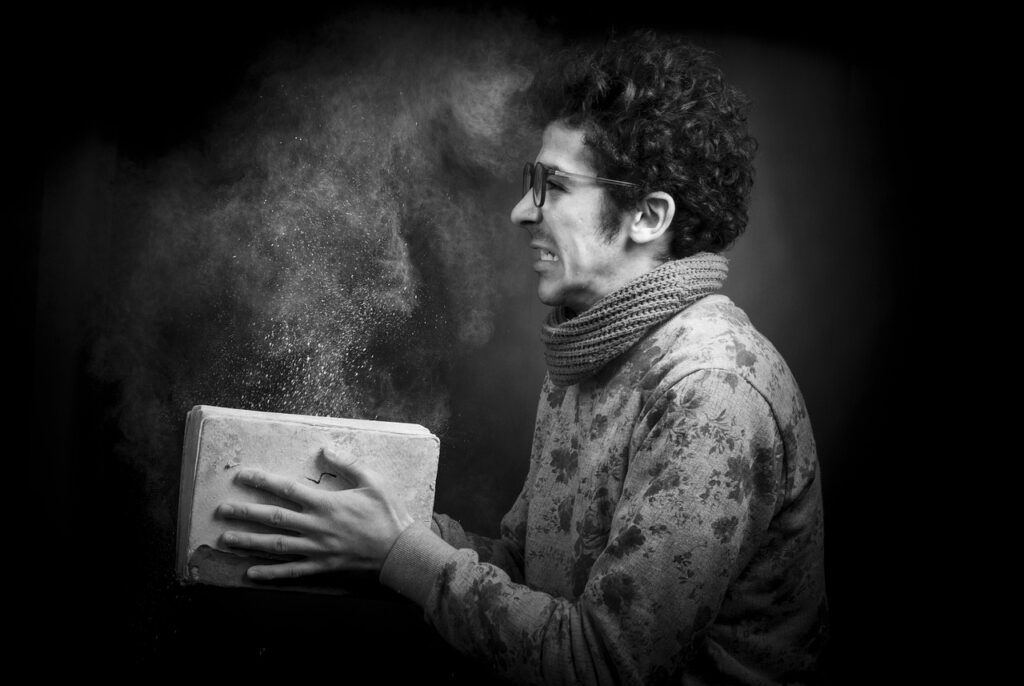

散らかった空間が人生に与える影響

デスクの上は書類や小物で溢れ、クローゼットには着ない服が詰まっており、スマートフォンのホーム画面は使わないアプリで埋め尽くされ、パソコンのデスクトップは無数のファイルで覆われている――こんな状況に心当たりはありませんか。

実は、物理空間やデジタル空間の乱れは、単に見た目の問題だけでなく、私たちの心理状態、生産性、さらには幸福度にまで大きな影響を与えています。プリンストン大学の研究によれば、視界に入る物が多いほど脳の処理能力が低下し、集中力が散漫になることが分かっています。また、UCLA の研究では、家の中が散らかっている人ほどストレスホルモンのレベルが高いことが明らかになっています。

逆に言えば、空間を整えることで、心の平穏、思考のクリアさ、行動の効率性を取り戻すことができるのです。そして現代においては、物理空間だけでなく、デジタル空間の整理も同様に重要になっています。

私自身、以前は「忙しいから片付ける時間がない」と考えていました。しかし、実際には逆で、「片付いていないから時間が無駄になっている」ことに気づきました。空間を整理してから、探し物の時間が減り、意思決定が早くなり、結果として時間的にも精神的にも余裕が生まれたのです。

今回は、なぜ片付けが重要なのか、どのように物理空間とデジタル空間を整えるべきか、そして整理された状態を維持するための実践的な方法について、科学的な根拠とともに詳しく解説します。

散らかりが脳と心に与える影響

まず、空間の乱れが私たちにどのような影響を与えているのかを理解しましょう。

認知的負荷の増大

散らかった環境は、脳に余計な情報処理を強いります。視界に入る物一つ一つが、無意識のうちに脳の注意を引き、処理能力を消費します。これを「認知的負荷」と呼びます。

整理された環境では、脳は目の前のタスクに集中できますが、散らかった環境では、常に周囲の刺激に注意が分散され、深い集中状態に入りにくくなります。これが、散らかった部屋では仕事や勉強がはかどらない科学的な理由です。

意思決定疲労の蓄積

物が多い環境では、日常的に小さな意思決定を繰り返す必要があります。「この書類はどこに置く?」「あの服はどこにしまった?」といった些細な判断の積み重ねが、意思決定能力を消耗させます。

意思決定能力は一日のうちで有限であり、朝はフルチャージでも、夕方には枯渇します。片付いた環境では、これらの無駄な意思決定が減り、本当に重要なことに判断力を使えるようになります。

ストレスと不安の増加

散らかった空間は、無意識のうちに「やるべきことが終わっていない」というメッセージを脳に送り続けます。これが慢性的なストレスや不安感につながります。

「片付けなきゃ」と思いながらも手をつけられず、その罪悪感がさらにストレスを生むという悪循環に陥ることもあります。整理された空間は、視覚的にも精神的にも「完了感」をもたらし、リラックスしやすい環境を作ります。

行動の効率性低下

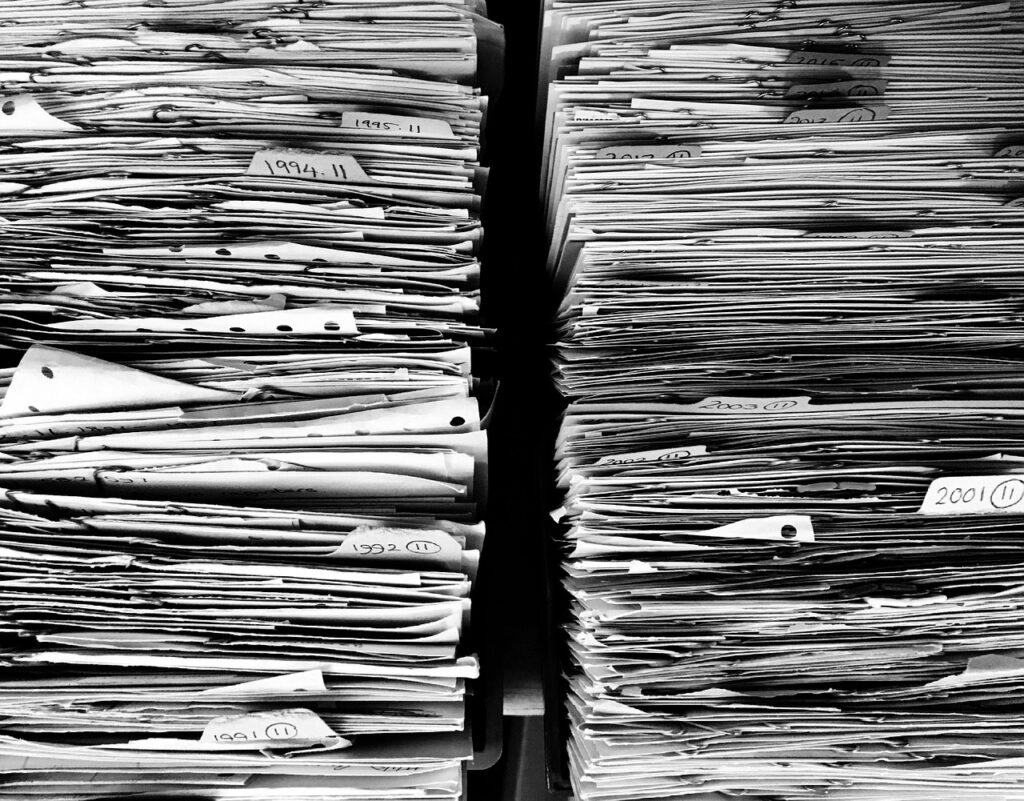

必要な物がすぐに見つからない、どこに何があるか分からないという状況は、単純に時間の無駄です。調査によれば、平均的なオフィスワーカーは年間で約150時間を「物を探す時間」に費やしているとされています。

また、物理的な動線が確保されていないことで、行動そのものが非効率になります。

片付けの心理的効果

逆に、空間を整えることで得られる心理的メリットは計り知れません。

コントロール感の回復

自分の環境を整えることは、人生のコントロール感を取り戻す行為でもあります。特に、仕事や人間関係など、コントロールできない要素が多い現代社会において、少なくとも自分の空間を自分でコントロールできるという感覚は、心理的安定につながります。

達成感と自己効力感

片付けという具体的なタスクを完了することで、達成感が得られます。この小さな成功体験は、自己効力感(自分はできるという感覚)を高め、他の分野でも前向きに行動する意欲を引き出します。

創造性の向上

整理された空間は、paradoxically(逆説的に)創造性を高めます。「散らかっている方がクリエイティブ」という通説もありますが、研究によれば、整理された環境の方が、新しいアイデアを生み出しやすいことが分かっています。

散らかりは「混沌とした創造性」ではなく、単なる「注意散漫」を生むだけなのです。

物理空間の整理術

それでは、具体的な片付けの方法を見ていきましょう。

断捨離の基本原則

片付けの第一歩は、不要な物を手放すことです。「いつか使うかも」という考えは、実際にはほとんど実現しません。以下の基準で判断しましょう。

1年ルール:過去1年間使っていない物は、今後も使わない可能性が高い。季節用品は別として、1年使っていない物は手放すことを検討します。

ときめきルール:近藤麻理恵氏が提唱する方法で、手に取ったときに「ときめく」かどうかで判断します。感情的なつながりがない物は、手放す候補です。

代替可能性ルール:必要になったときに、簡単に買い直せる物や借りられる物は、手放しても問題ありません。

ワンイン・ワンアウトルール

新しい物を一つ買ったら、古い物を一つ手放すルールです。これにより、物の総量が増え続けることを防げます。服、本、雑貨など、増えがちなカテゴリーで特に有効です。

カテゴリー別整理法

一度に全てを片付けようとせず、カテゴリーごとに進めることで、挫折を防げます。以下の順序がおすすめです。

1. 衣類:最も判断しやすく、結果が見えやすいカテゴリーです。全ての衣類を一箇所に集め、一つ一つ判断します。

2. 本・雑誌:積読本、もう読み返さない本を処分します。電子書籍への移行も検討しましょう。

3. 書類・ペーパー類:基本的に書類は全て処分が原則です。保管が必要な物は、スキャンしてデジタル化することで物理的なスペースを削減できます。

4. 小物・雑貨:引き出しの中身、キッチン用品、バスルーム用品など、細かい物を整理します。

5. 思い出の品:最も判断が難しいため、最後に取り組みます。写真を撮ってデジタル保存することで、物自体は手放すという選択肢もあります。

定位置管理

全ての物に定位置を決めることが、整理された状態を維持する鍵です。「使ったら元の場所に戻す」というシンプルなルールを守るだけで、散らかりを防げます。

定位置を決める際は、使用頻度と使用場所を考慮します。よく使う物は取り出しやすい場所に、たまにしか使わない物は奥や高い場所に配置します。

見える化と隠す化のバランス

全てを見えるようにすると視覚的な情報量が多くなりますが、全てを隠すと何がどこにあるか分からなくなります。

よく使う物、美しい物は見える場所に、そうでない物は引き出しや収納ボックスに入れるなど、メリハリをつけることが重要です。透明な収納ケースやラベリングを活用すると、隠しながらも把握しやすくなります。

デジタル空間の整理術

現代人にとって、デジタル空間の整理も物理空間と同様に重要です。

デスクトップとフォルダの整理

パソコンのデスクトップにファイルが散乱していると、物理的な散らかりと同じストレスを感じます。デスクトップはできるだけ空にし、ファイルは適切なフォルダに分類して保存しましょう。

フォルダ構造は、シンプルで直感的なものが良いです。階層が深すぎると、逆にファイルを見つけにくくなります。プロジェクト別、日付別、カテゴリー別など、自分の仕事のやり方に合った分類方法を選びます。

ファイル命名規則の統一

ファイル名に日付(YYYYMMDD形式)やバージョン番号を入れるなど、一貫した命名規則を作ることで、後から探しやすくなります。

例:「20251015_企画書_v2.docx」のように、日付と内容、バージョンが分かる名前をつけます。

クラウドストレージの活用

重要なファイルはクラウドに保存することで、どのデバイスからもアクセスでき、バックアップも確保できます。Google Drive、Dropbox、OneDriveなどのサービスを活用しましょう。

ただし、クラウドも無秩序にファイルをアップロードすると散らかるので、適切な整理が必要です。

メールの整理術

受信トレイが未読メールで溢れている状態は、精神的なストレスになります。「インボックスゼロ」を目指しましょう。

即処理・即削除:読んだメールは即座に対応するか、フォルダに振り分けるか、削除します。受信トレイは「未処理の物」だけが残る場所にします。

フォルダとラベルの活用:プロジェクト別、重要度別などでフォルダやラベルを作り、メールを分類します。

自動振り分け設定:メルマガや定型連絡など、自動的に特定のフォルダに振り分ける設定をすることで、受信トレイが埋まるのを防げます。

定期的な整理:週に一度、不要なメールを一括削除する時間を設けます。

スマートフォンの整理

スマートフォンも散らかりやすいデジタル空間です。

アプリの断捨離:使っていないアプリは削除しましょう。「いつか使うかも」は、アプリでも同じです。必要になったら再インストールすれば良いのです。

ホーム画面の最適化:よく使うアプリだけをホーム画面に配置し、それ以外はフォルダにまとめるか、2ページ目以降に移動します。理想的には、ホーム画面を見たときに選択肢が少なく、すぐに目的のアプリにアクセスできる状態です。

通知の整理:不要な通知をオフにすることで、注意散漫を防げます。本当に重要なアプリの通知だけを残しましょう。

写真・動画の整理:スマートフォンのストレージを圧迫する主な原因です。定期的にクラウドにバックアップし、重複や失敗写真は削除します。Googleフォトなどの自動整理機能を活用すると便利です。

デジタルサブスクリプションの見直し

使っていないサブスクサービスは解約し、デジタル空間をスッキリさせましょう。定期的に契約を見直す習慣をつけることで、金銭的にも精神的にも無駄を省けます。

整理された状態を維持する習慣

一度片付けても、維持できなければ意味がありません。継続のための習慣を作りましょう。

毎日5分の片付けタイム

寝る前やオフィスを出る前に、5分間だけ片付ける習慣をつけます。この小さな習慣により、大きな散らかりを防げます。

ワンタッチルール

物を置くとき、「後で片付けよう」ではなく、その場で定位置に戻す習慣をつけます。一度テーブルに置いてしまうと、そこからさらに移動させる心理的ハードルが高くなります。

デジタルデトックスデー

月に一度、デジタル空間の大掃除をする日を設けます。不要なファイルの削除、フォルダの整理、メールの一括処理などを集中的に行います。

新しい物を入れるときの判断基準

物を増やす前に、本当に必要か、どこに置くか、代わりに何を手放すかを考える習慣をつけることで、リバウンドを防げます。

ミニマリズムの考え方

完全なミニマリストになる必要はありませんが、ミニマリズムの哲学から学べることは多くあります。

所有よりも経験

物を所有することよりも、経験を重視する考え方です。思い出は物ではなく、経験から生まれます。物を減らすことで、より多くの経験に投資できるようになります。

質より量

多くの物を持つよりも、本当に気に入った質の高い物を少数持つ方が、満足度が高いという考え方です。安物を大量に持つのではなく、良い物を大切に長く使う姿勢が、結果的に物を減らし、生活の質を高めます。

余白の美学

空間に余白があることの美しさと心地よさを認識します。ぎっしり詰まった部屋よりも、適度な空白のある部屋の方が、視覚的にも精神的にも快適です。

特別な状況への対応

片付けが難しい特定の状況への対処法も知っておきましょう。

家族がいる場合

自分だけでなく、家族の物も多い場合は、まず自分の物から始めます。自分が整理することで得られるメリットを家族に示すことで、協力を得やすくなります。

家族それぞれに専用スペースを割り当て、そこは各自が管理するというルールも効果的です。

小さな住空間の場合

スペースが限られている場合は、縦の空間を活用する、多機能家具を使う、季節外の物はトランクルームを利用するなどの工夫ができます。

むしろ、小さな空間だからこそ、厳選した物だけを持つことが快適さにつながります。

仕事の書類が多い場合

可能な限りデジタル化し、物理的な書類は最小限にします。法的に保管が必要な書類だけを残し、それも年度別にファイリングして定期的に処分します。

まとめ

空間の整理は、単なる美観の問題ではなく、認知機能、生産性、精神的健康に直接影響を与える重要な要素です。物理空間とデジタル空間の両方を整えることで、思考がクリアになり、ストレスが減り、本当に大切なことに集中できるようになります。

片付けは一度で完璧にする必要はありません。まずは一つの引き出し、一つのフォルダから始めて、少しずつ範囲を広げていけば良いのです。重要なのは、完璧さではなく、継続的な改善と維持の習慣です。

年末の大掃除シーズンを機に、物理空間とデジタル空間の見直しをしてみませんか。整理された空間は、新しい年を清々しい気持ちで迎えるための最高のギフトになるはずです。

今日から、たった5分の片付けタイムを始めてみましょう。その小さな習慣が、あなたの生活の質を大きく変える第一歩になります。整理された空間で、より生産的で、より穏やかで、より充実した毎日を手に入れましょう。